不囿题海 书院诗韵润高三学子文心

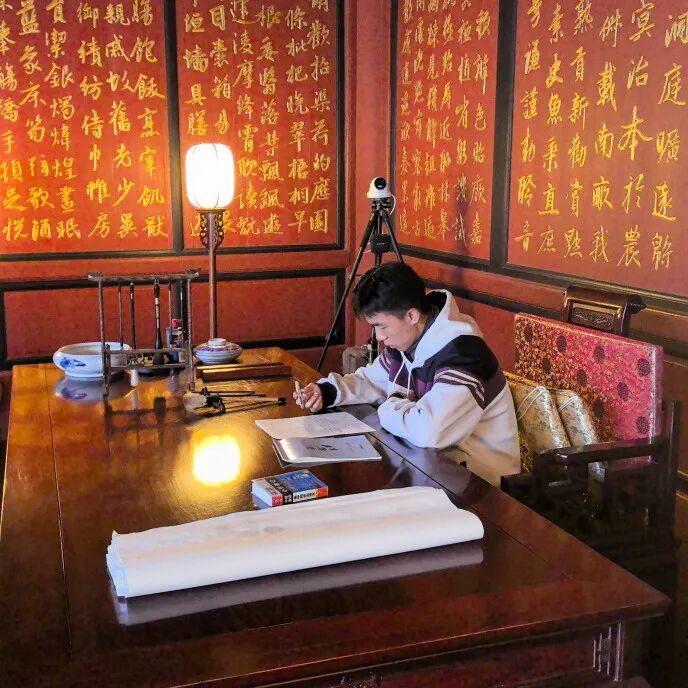

润城书院,原为福建螺洲陈氏家族书院,一梁一柱皆镌刻着历史的印记。正堂高悬的“螺洲书院”匾额,出自溥仪之师陈宝琛手笔;八幅匾额与十五副对联,无声述说着“积学储宝”“琴韵书声”的雅意追求。黑朝明副校长亲临活动现场,寄语学子从书院文化中汲取精神养分,以先贤智慧照亮前行之路。他特别引用正厅对联“瑾瑜发奇光,诗书敦夙好”,勉励学子如美玉般磨砺品德、绽放光华,以诗书涵养性情、坚守初心。

黑朝明副校长

介绍润城书院

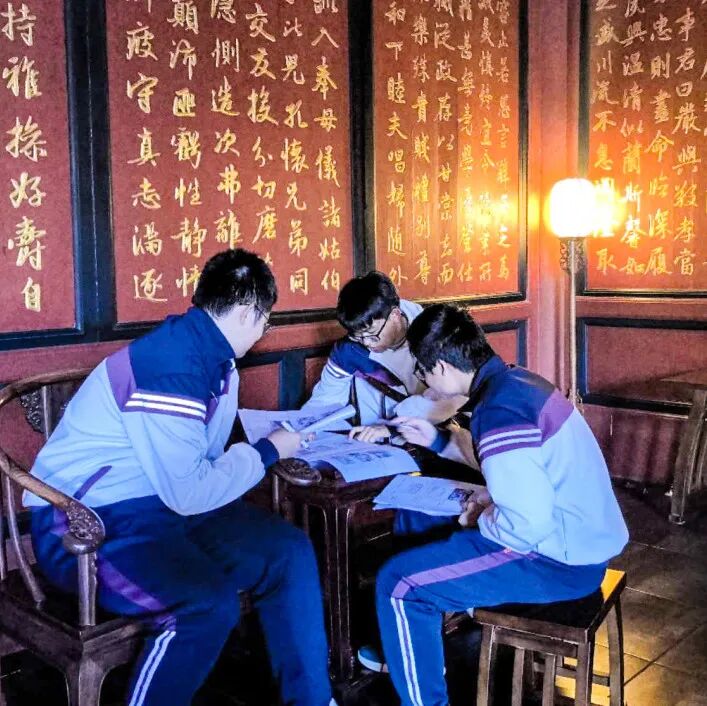

活动中,学子们于“广博易良之斋”前吟诵诗词,在“劝耕课读室”外体悟耕读传家的勤勉,更在刻有《千字文》的墙面下感受中华文脉的绵延不绝。飞花令环节,诗句如珠玉纷落,展现润城学子腹有诗书的气度;经典诵读声回荡于榫卯梁栋之间,与百年前的书声遥相呼应。正如书院楹联“遵司马公家训积德当先”所倡导,学校“德润成城”的校训与“先学做人,再学做学问;不仅要学会,关键要会学。”的办学理念,在此刻与古人的教育智慧完成跨越时空的共鸣。

这座曾孕育陈宝琛、陈岱孙等硕学鸿儒的书院,其“入孝出弟”的门训,至今仍启迪学子敬师友爱、团结互助;其“论松说剑之斋”所寓意的坚韧品格与侠义精神,恰与当代青年所需的毅力担当不谋而合。书院的一草一木,红枫的炽热、罗汉松的苍劲、毛竹的虚怀无不在诉说成长的真谛:唯有根基深厚,方能枝繁叶茂。

如今,润城书院已不仅是保存完好的古建筑,更是学校践行“生活即教育”理念的文化阵地。端午包粽、中秋咏月等传统活动,让学子在仪式中读懂家国情怀,更将文化传承与人生励志深度融合。当学子们踏过“三进两院两走廊”,仰望雀屉雕花的精妙,触摸《千字文》的墨痕,他们汲取的不仅是知识,更是中华文明中“爱国情、强国志、报国行”的精神基因。

百年书院,薪火相传。愿润城学子携书院之文气、承先贤之志向,在高考征程中如松坚韧、如剑锋芒,以德润心,以学筑城,在新时代续写属于润城人的辉煌篇章!

-END-

图文 | 高三年级

编辑 | 谢云川

初审 | 齐晓桐

复审 | 董小明

终审 | 强浙华 张梅